Renouveler les récits sur les communs

Article Par: Amber Huff et Frédéric Sultan (2025 07 04)

🔗 Contexte : Classe > Faire Écosystème > Se Raconter grâce au storytelling

|

|

|

|---|

Paris, le 27 juin 2025 Dans un monde en constante évolution, les notions de "communs" et de "commoning" émergent comme des concepts clés pour repenser notre rapport aux ressources, à la communauté et à la gouvernance. Lors d'une récente conférence intitulée "Nous sommes déjà des commoners", des experts ont exploré les multiples facettes des communs, révélant comment différentes narrations et cadres conceptuels peuvent façonner notre compréhension et notre interaction avec le monde.

La puissance des récits

Les récits ont un pouvoir immense. Ils ne se limitent pas aux histoires ordinaires que nous racontons au quotidien, mais incluent également les théories scientifiques, les modèles économiques et les représentations cartographiques. Ces récits, souvent enracinés dans des relations de pouvoir, influencent notre perception et notre comportement. Par exemple, la "Tragédie des Communs", popularisée par Garrett Hardin en 1969, a longtemps dominé la pensée académique et économique. Hardin y décrit comment des ressources communes, comme un pâturage ouvert à tous, sont inévitablement surexploitées en raison de l'intérêt personnel des individus. Cette vision a justifié l'enclosure des communs par la privatisation ou la gestion étatique, une idée qui a profondément influencé les politiques environnementales et économiques.

Cependant, cette tragédie n'est pas une nouveauté. Elle reprend des récits plus anciens sur l'efficacité et l'intérêt personnel, inspirés par des penseurs comme Thomas Hobbes, et a servi de justification à la colonisation et à l'expansion de l'extractivisme. Malgré sa popularité, cette vision a été remise en question par des travaux ultérieurs, notamment ceux d'Elinor Ostrom, lauréate du prix Nobel d'économie. Ostrom et ses collègues ont montré que les communs peuvent être gérés de manière durable grâce à des institutions sociales originales, sans nécessairement recourir à la privatisation ou à l'intervention de l'État. Approches marxistes, féministes et marxistes hétérodoxes

Les approches marxistes traditionnelles voient les communs principalement comme un construit juridique et une relation socio-matérielle impliquant les personnes, la technologie et la nature. Elles mettent l'accent sur les enclosures historiques, comme l'expropriation des terres communes en Europe, qui ont joué un rôle crucial dans l'accumulation primitive du capital. Ces processus ont séparé les paysans de leurs moyens de subsistance, créant ainsi une main-d'œuvre disponible pour le capitalisme naissant.

Les approches féministes et autonomistes, quant à elles, élargissent cette perspective en intégrant les dimensions de genre, de race et de classe. Elles soulignent que les enclosures ne se limitent pas aux terres, mais incluent également les savoirs, les cultures et les formes de vie. Les féministes mettent en lumière le travail de soin, souvent non rémunéré et principalement effectué par des femmes, comme une forme essentielle de commoning. Ce travail de soin, qui inclut la reproduction sociale et la prise en charge des besoins quotidiens, est crucial pour la survie et le bien-être des communautés.

Les marxistes hétérodoxes, enfin, combinent ces perspectives pour offrir une vision plus holistique des communs. Ils voient les communs non seulement comme des ressources ou des relations sociales, mais aussi comme des objets de lutte contre les processus de marchandisation et de privatisation. Cette lutte est ancrée dans des pratiques de commoning, qui impliquent des processus actifs de gouvernance, de production et de reproduction, informés par les besoins et les récits des communautés.

|

|

|

|---|

Ces perspectives permettent de dégager trois dimensions ontologiques des communs

-

Les Communs comme Relation : Cette dimension met l'accent sur les relations éthiques et de valeur. Les ressources n'existent pas en tant que telles avant d'être reconnues comme des communs. Les communs peuvent être vus comme une constellation de ressources, mais leur aspect matériel est moins important que les relations sociales et éthiques qui les sous-tendent. Le commoning crée ce que Massimo De Angelis appelle le "common-wealth", des formes de valeur qui incarnent des relations productives et reproductives non aliénées.

-

Le Commoning comme Praxis et Processus : Cette dimension voit le commoning comme une praxis informée par nos besoins en tant qu'êtres terrestres et par les récits qui nous situent dans nos communautés. Le commoning décrit des processus sociaux et politiques de gouvernance, de production et de reproduction impliquant des relations entre des personnes qui se rassemblent et s'auto-organisent en tant que communauté distincte. Ces processus incluent des normes, des pratiques, des technologies et des valeurs qui créent, cultivent ou défendent une ressource ou une constellation de ressources vers des fins mutuellement convenues.

-

Le Commoning comme lutte : Cette dimension met l'accent sur la lutte de valeur. Elle implique les négociations, les contestations et les conflits internes aux processus sociaux de commoning. Plus largement, la tension entre les formes de commoning et d'enclosure définit un terrain mondial de lutte sociale, matérielle et de valeur contre l'enclosure. Cette lutte est façonnée par les expériences et les réponses des personnes face à des processus variés de colonisation, d'exploitation basée sur le genre, la race, la classe et la caste, et de développement inégal.

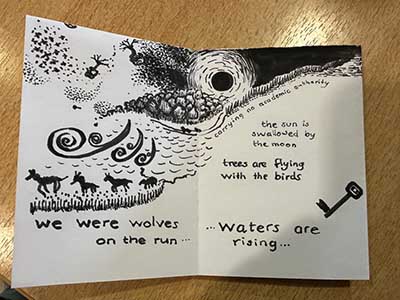

Storytelling, au-delà de la maitrise technique

Les communs ne se réduisent pas à un récit occidental. Ils représentent une manière universelle de comprendre les tensions vitales qui émergent dans différents contextes à travers le monde. Le commoning, en tant que pratique et méthodologie, offre un cadre pour créer de nouveaux récits et imaginer de nouvelles possibilités basées sur la lutte collective et un imaginaire partagé.

|

|

|

|---|

Dans le cadre du projet Ecosystème des communs, nous avons développer une approche critique de la production des récits dans nos organisations et proposé d'expérimenter différentes techniques de communication passant par la narration et la construction d'histoires.

Nous avons proposé un cycle de 3 temps de réflexion, d'échange et d'apprentissage sur le rôle de la narration et le pouvoir de transformation des histoires, des récits et contre-récits sous diverses formes. Le cycle a inclue un atelier introductif en présentiel lors du séminaire transnational et 3 sessions en ligne qui ont accompagné les Commons labs. Au total près de 90 personnes participantes aux sessions en ligne et aux ateliers, responsables éducatifs, cadres et membres des réseaux des partenaires, militants des causes développées dans les écosystèmes ont pu développer des connaissances et des compétences dans l'utilisation de la narration, la production de récits sur les communs et le commoning comme stratégie de transformation sociale et écologique.

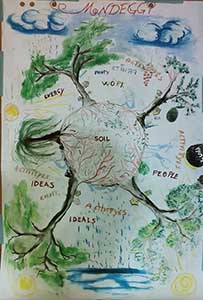

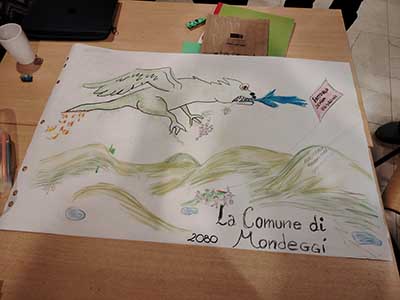

Les activités de narration ont commencé par l'identification des compétences et de l'expérience existantes chez les participants, ainsi que par la mise en évidence de leurs intérêts et de leurs besoins en matière d'apprentissage et de développement des compétences. Au cours du projet, les participants à des ateliers et laboratoires en présentiel et en ligne ont exploré et débattu des dimensions théoriques et pratiques de l'écoute et de la narration d'histoires, et ont appliqué ce qu'ils ont appris dans les divers contextes et en utilisant notamment la narration orale, la narration écrite, les arts visuels et la cartographie. Les activités en présentiel et lors des commons labs ont produit une collection d’histoires aux formats et supports variés. Ces activités ont permis aux participants d'acquérir progressivement des compétences et des aptitudes. Il s'agissait notamment de techniques d'entretien semi-structuré et d'histoire orale, d'écoute attentive, de prise de notes et de documentation des récits d'autres personnes, de structuration narrative, de narration orale, de communication ciblée pour des publics spécifiques, de cartographie narrative, de narration artistique et visuelle et de cartographie DIY.

Avec les communs, un nouvel imaginaire à développer

|

|

|---|

L'ensemble du travail sur le storytelling en présentiel et en ligne a mis en avant les enjeux du développement d'une culture commune sur les communs et du commoning avec les personnes engagées dans des luttes sociales du quotidien. La culture des communs joue un rôle majeur pour sensibiliser et inspirer la transformation sociale et écologogique que nous voulons voir advenir. Cela rend indispensable que par delà les apprentissages techniques, se développe une capacité à utiliser la narration comme pratique stratégique.

A travers cette expérience, chacun se rend compte que nous sommes tous et toutes déjà commoners et que nous partageons le désir d’un horizon commun. Certains d'entre nous n'ont pas encore raconté leurs histoires. Recevoir et partager ces récits, leur faire une place de choix, c’ est s’assurer qu’un terreau fécond peut faire naître et irriguer des alternatives dans un monde en mutation.

***Résultats et captures Inspirés peur participation aux activités mentionnées ci-hautes, les hôtes des différents chantiers de cette classe ont réalisés les captures suivantes comme effort d'approdondissement de leurs pratiques.

Classe Faire Écosystèmes > chantier co-gouverner Mondeggi > interview de E.G. (IT)

Classe Faire Écosystèmes > chantier co-gouverner Mondeggi > interview de R.C.. (IT)

Classe Faire Écosystèmes > chantier co-gouverner Mondeggi > interview de S (IT)

Classe Faire Écosystèmes > chantier co-gouverner Mondeggi > interview de S.P. (IT)

Classe Faire Écosystèmes, chantier Bien manger à La Chapelle, interview audio - Enfants, Cantine

Classe Faire Écosystèmes, chantier Bien manger à La Chapelle, interview audio - Quartier Libre 4C

Classe Faire Écosystèmes, chantier Bien manger à La Chapelle interviewaudio - Robert Pires

Classe Faire Écosystèmes, chantier Habiter Toulouse, audio - Description de Carte Batiste

Classe Faire Écosystèmes, chantier Habiter Toulouse, Audio - Jardin de la rue de Caen

Classe Faire Écosystèmes, chantier Habiter Toulouse, Audio - La Chapelle

Classe Faire Écosystèmes, chantier Habiter Toulouse, audio - Le hangar histoire

Classe Faire Écosystèmes, chantier Habiter Toulouse, audio - Le Hangar un lieu et son milieu

Classe Faire ecosystemes, chantier Habiter Toulouse, audio - Tayeb et Yamina aux Izards